共同募金

令和4年度共同募金ご協力企業・団体さま

・佐田会計事務所・九州丸防株式会社・株式会社トヨタレンタリース・古庄整備工場・有限会社梶原造園・公益社団法人別府市シルバー人材センター・社会福祉法人 別府平和園・社会福祉法人大野記念会 軽費老人ホーム福寿園・社会福祉法人栄光園 青山保育所・社会福祉法人知的障害者育成会 別府朝日園・社会福祉法人豊心会 養護老人ホーム和幸苑・社会福祉法人徳丸福祉会 餅ケ浜保育園・社会福祉法人亀川保育園・社会福祉法人青藍会 就労支援センター藍・浜脇母親クラブ野ぎくの会・別府市自治委員会・別府市地区社協連絡協議会・別府市民生委員児童委員協議会・日本赤十字別府市地区奉仕団・別府市地域婦人団体連合会・別府保護区保護司会・別府地区更生保護女性会・別府市身体障害者福祉団体協議会・別府市老人クラブ連合会・別府市子ども会育成会・別府市民間社会福祉施設連絡会・別府市ボランティア連絡会・別府市母子父子寡婦福祉会・別府市手をつなぐ育成会・別府市肢体不自由児者父母の会・別府市遺族会連合会・国際ソロプチミスト別府・ボーイスカウト別府第9団カブ隊/ビーバー隊・学校法人別府大学 明豊中学高等学校/別府明星幼稚園・NPO法人道しるべ・NPO法人星座オリオン・NPO法人はっぴい・NPO法人わらべ

赤い羽根共同募金について

■共同募金の意味と歴史

赤い羽根共同募金は、第2次世界大戦後の1947(昭和22)年に、市民が主体の取り組みとしてスタートしました。当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃を受けた福祉施設を中心に資金支援する活動によって、その機能を果たしてきました。

その後、『社会福祉事業法』(2000年社会福祉法に改正)を基に民間の社会福祉の推進のために活用されてきました。

社会が大きく変化した今、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援するしくみとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、市民が主体になって運動を進めています。

赤い羽根共同募金は、市民自らの活動を応援する、『じぶんの町を良くするしくみ』です。

共同募金運動は10月1日~12月31日までの期間行われますが、1月1日~3月31日の期間にテーマ型募金(地域や解決したい課題や使い道(テーマ)を明確にし、その課題解決に向けた募金活動)を実施している地域もあります。

■共同募金のしくみ

共同募金は、地域ごとの使いみちの額を事前に定めて、寄付を募るしくみです。これを「計画募金」と呼び、「助成計画」を明確にすることで、みなさまからの理解協力を得やすくしています。また、助成計画があるからこそ、1世帯当たりの目安額などを定めて募金を集めることができます。もっとも、寄付は自由意志に基づくものですから、目安額はあくまで目安に過ぎません。みなさまからのご理解・ご協力をお願いしております。

※地域によってその額や方法に違いがあります。

共同募金は、下記のようなかたちでお願いしています。

【戸別募金】 各家庭にお願いさせていただく募金です。

【法人募金】 法人(企業)などに呼びかけている募金です。

【職域募金】 企業、団体、官公庁などの職域で従業員に呼びかける募金です。

【学校募金】 小中高の学校などで、組み立て式募金箱を活用して児童・生徒に

【法人募金】 法人(企業)などに呼びかけている募金です。

【職域募金】 企業、団体、官公庁などの職域で従業員に呼びかける募金です。

【学校募金】 小中高の学校などで、組み立て式募金箱を活用して児童・生徒に

呼びかける募金です。

【街頭募金】 駅前やスーパーマーケットなどで通行されている方に

【街頭募金】 駅前やスーパーマーケットなどで通行されている方に

呼びかける募金です。

【災害義援金】 各地の災害に対する募金で、大規模の災害が起きた際に行われます。

【組立式募金箱】 各種福祉関係諸団体へ募金箱を配布し協力を依頼する募金です。

【災害義援金】 各地の災害に対する募金で、大規模の災害が起きた際に行われます。

【組立式募金箱】 各種福祉関係諸団体へ募金箱を配布し協力を依頼する募金です。

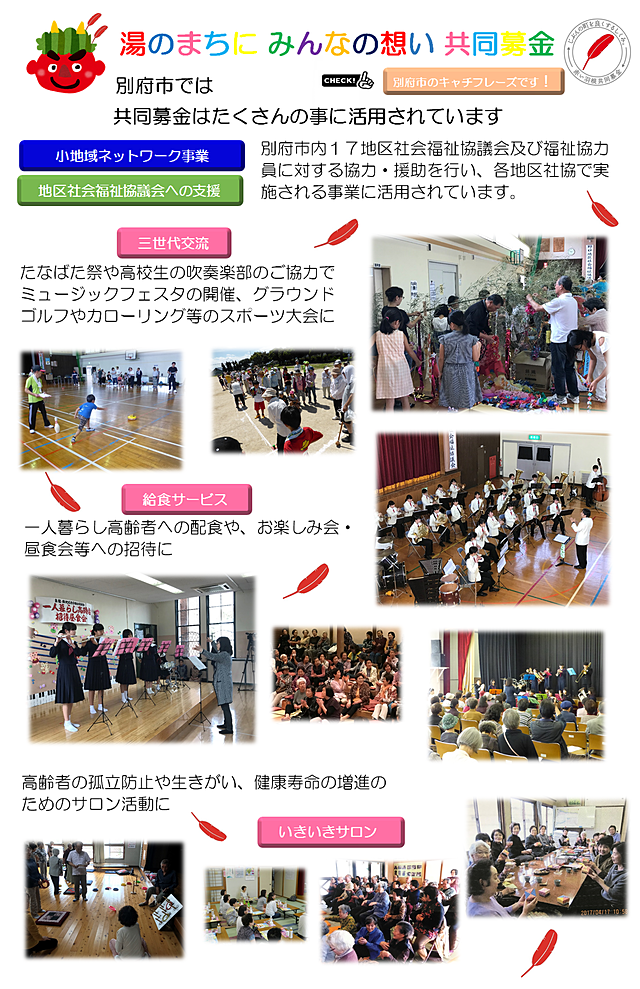

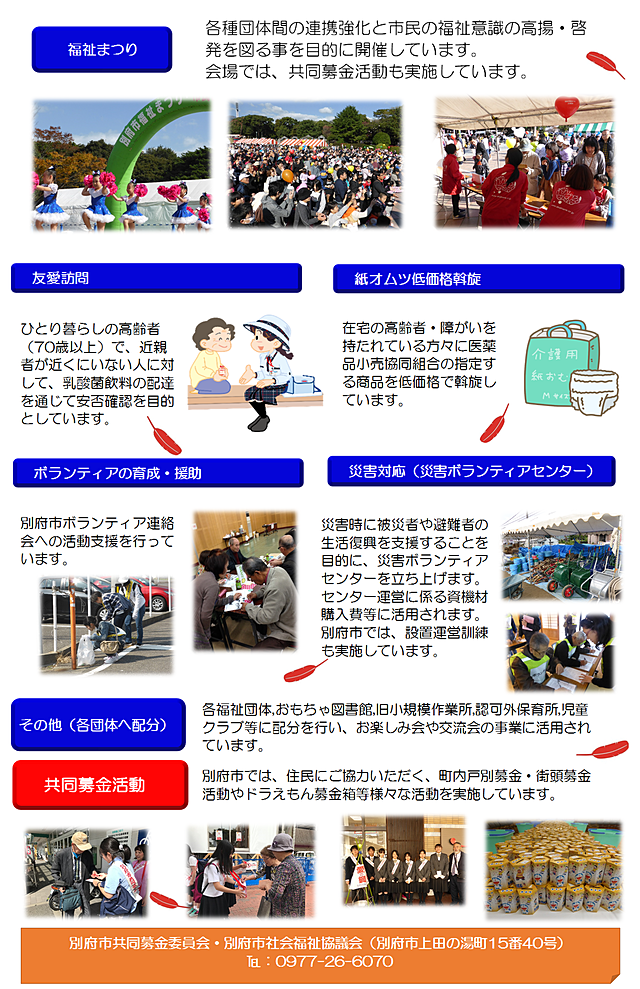

別府市では、このようなかたちで使われます。

【お年寄りのために】

|

・いきいきサロン事業

・紙オムツ低価格斡旋事業 ・友愛訪問事業 ・老人クラブ連合会への助成 ・給食サービス事業 |

| 【子どもたちのために】 | ・三世代ふれあい交流事業 ・子ども会育成連合会への助成 ・認可外保育所、児童クラブへの助成 |

| 【さまざまな地域福祉のために】 | ・ボランティアの育成 ・福祉関係諸団体への助成 ・17地区社協における地域活動事業 |

【障がいをお持ちの方のために】

|

・身障協、NPO法人他団体への助成

|